Ферментативная активность – один из показателей здоровья почв. Обзор

В настоящее время отмечается тренд на применение более многостороннего подхода в понимании процессов происходящих в почве при внедрении различных технологических приемов/оценке антропогенного воздействия - одним из таких направлений является изучение ферментативной активности.

Почва – это особое природное тело, состоящее из твёрдых минеральных и органических частиц, воды и воздуха, в котором непрерывно осуществляются разнообразные биохимические превращения, которые зависят от присутствия в ней ферментов.

Ферментативный пул почвы обеспечивает осуществление важных экосистемных функций почвы, их метаболическую составляющую, включающую:

- разложение органических остатков;

- процессы гумификации и стабилизации органического вещества почвы;

- поступление в почву доступных для растений питательных элементов;

- превращения соединений углерода (C), азота (N), фосфора (P) и серы (S);

- стабилизация структуры почвы;

- изменение доступности и токсичности загрязняющих веществ

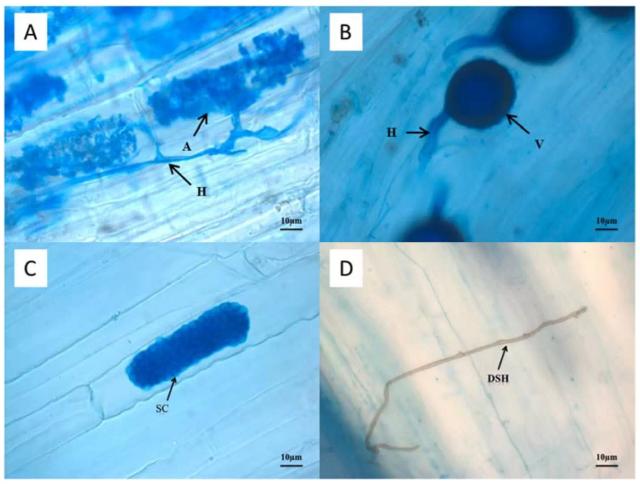

Общий ферментный пул почвы складывается из внутри– и внеклеточных ферментных систем, имеющих различное происхождение, локализацию, состояние и активность. Их источником являются микроорганизмы, растительные и животные организмы. Объем

и состав поступающих в почву ферментов зависит от окружающей среды, в которой обитают выделяющие их организмы. Обычно появление того или иного фермента в почве можно рассматривать как отклик на наличие или отсутствие того или иного субстрата, изменение химического и компонентного составов, pH среды и температуры.

Все известные ферменты классифицированы в шесть основных классов: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы и лигазы (синтетазы).

- Оксидоредуктазы катализируют перенос электронов и протонов от донора к акцептору.

- Трансферазы катализируют перенос функциональной группы от донора к акцептору. Это реакции межмолекулярного переноса различных атомов, групп атомов и радикалов.

- Гидролазы облегчают расщепление внутримолекулярных связей органических веществ (C – C, C – O,C – N и других связей) при участии молекулы воды.

- Лиазы катализируют расщепление этих же связей путем отщепления, образуя двойные связи (или катализируют присоединение групп через разрыв двойных связей).

- Изомеразы облегчают геометрические или структурные перегруппировки или изомеризации.

- Лигазы катализируют образованием органического вещества через соединение двух молекул.

Рассмотрим Экологические функции и роль почвенных ферментов более подробно:

Оксидоредуктазы

- Дегидрогеназы - Реакции дегидрирования органических веществ. Отражают общую окислительную активность почвенных микроорганизмов.

- Глюкозооксидаза - Окисление глюкозы. Участие в метаболизме почвенных углеводов.

- Каталаза - Разложение пероксида водорода до молекулярного кислорода и воды. Обезвреживание токсичной для организмов перекиси водорода.

- Пероксидаза - Окисление органических веществ почвы за счет кислорода перекиси водорода. Участие в процессах гумификации.

- Полифенолоксидаза - Окисление фенольных соединений в компоненты гумуса. Участие в процессах гумификации.

Гидролазы

- Фосфатаза - Гидролиз фосфорорганических соединений по фосфоэфирным связям. Мобилизация органического фосфора почвы.

- Арилсульфатаза - Гидролиз фенолосерных эфиров. Мобилизация органической серы почвы.

- Амилаза - Гидролиз крахмала в мальтозу и декстрины. Участие в преобразовании сложных углеводов органических остатков.

- Целлюлаза- Разложение целлюлозы. Участие в преобразовании полисахаридов клеточных стенок растений.

- Ксиланаза - Гидролиз ксилана входящего в состав гемицеллюлоз. Участие в преобразовании полисахаридов гемицеллюлоз соломы, древесины и растительных остатков.

- β- и α-глюкозидаза - Гидролиз глюкозидов (ди-, полисахариды, целлобиоза и др.) с образованием глюкозы. Участие в преобразовании углеводов в составе растительных остатков и грибов.

- Инвертаза, сахараза - Гидролиз сахарозы до глюкозы и фруктозы. Участие в цикле углерода в почве.

- Протеаза - Гидролиз белков до аминокислот. Участие в круговороте азота и N минерализации.

- Пептидаза - Гидролиз полипептидов и дипептидов до аминокислот. Участие в круговороте азота и N минерализации.

- Аспарагиназа, глутаминаза - Гидролиз C-N связей (кроме пептидных связей) соответствующих аминокислот с высвобождением NH3. Участие в круговороте азота и N минерализации.

- Амидаза - Гидролиз C-N связей амидов с высвобождением NH3. Участие в круговороте азота и N минерализации.

- Уреаза - Гидролиз C-N связи мочевины. Участие в круговороте азота.

- Арилациламидаза - Гидролиз N-моно- и N.N-дизамещенных амидов. Участие в разложении широкого спектра гербицидов.

Трансферазы

- Тирозин декарбоксилаза - Гидролиз тирозина, продукта протеиназной активности. Участие в минерализации азота.

- Гистидиназа - Дезаминирование L-гистидина c образованием уроканата и аммиака. Участие в минерализации азота.

Ферменты широкого спектра действия

Флуоресцеин диацетат гидролазы - Гидролиз диацетата флюоресцеина. Осуществляется различными ферментами, такими как протеазы, липазы и эстеразы. Является общей мерой гидролитической активности почвы.

Ферментативная активность как чувствительный показатель биологической активности почв позволяет оценить их здоровье и устойчивость к антропогенному воздействию .

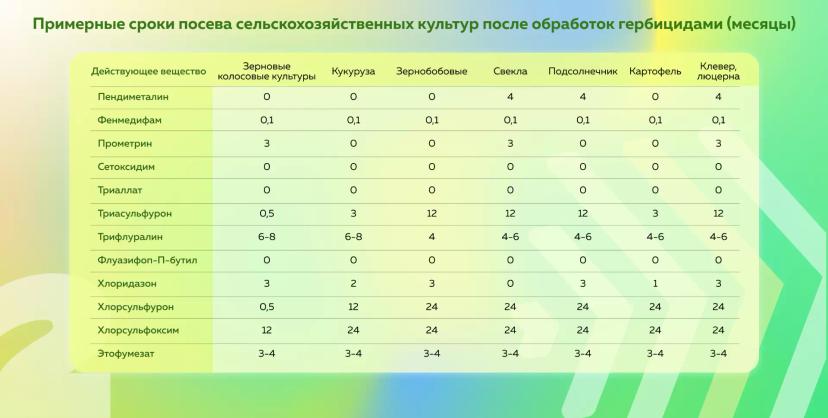

Так, например, показана эффективность использования биохимических показателей при оценке последствий распашки целины , загрязнений различной природы (тяжелые металлы, нефть и нефтепродукты, антибиотики,пестициды), гидроморфизма и ионизирующих излучений.

Различные сельскохозяйственные практики влияют объем растительного субстрата, поступающего в почву и его качественный состав. Распашка приводит к усилению процессов микробиологического окисления органических веществ, снижению в их составе доли легкоразлагаемых фракций. Интенсивное сельскохозяйственное воздействие может приводить к ухудшению структурных характеристик почвы, ее физических и водно-физических свойств, режима питательных веществ. Это все, в свою очередь, оказывает влияние на микробиологическую активность почв и состояние ферментного пула.

Более подробно влияние разных факторов на ингибирование или активацию ферментов мы рассмотрим в следующем сообщении.

При подготовке сообщения использованы литературные источники, находящиеся в открытом доступе:

- Гуминовые препараты как стимуляторы роста растений и микроорганизмов (обзор), О. С. Безуглова, д.б.н., профессор, Е. А. Полиенко, зав. лабораторией, А. В. Горовцов, к.б.н.

- МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ, Е. В. Даденко, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников, 2021

Используете ли вы в своей практике оценку активности почвенных ферментов?

Нет комментариев